3S(スリーエス)とは、 稲盛研究助成 を受けた研究者から構成される「盛和スカラーズソサエティ(Seiwa Scholars Society)」の略称です。3Sでのつながりをきっかけにその多様な専門性の交流が深まることで、助成対象者の研究がさらに発展していくことを願い、1997年から活動してきました。連載「3S研究者探訪」では、さまざまな分野で活躍する、3Sの研究者へのインタビューをお届けしています。第6回は、九州大学の西田紘子(にしだ・ひろこ)氏=2017年助成対象者=です。

「音楽学」はさまざまな観点から音楽を研究する学問です。私たちの日々を彩ってくれる音楽を、学術的に研究していくことでどのようなことがわかるのでしょうか。文学や社会学、統計学など、他の分野の手法を取り入れながら音楽の裾野を広げる研究を行う西田氏に、音楽学研究の魅力をお聞きしました。

音楽を学術的に研究する意義とその魅力

── 音楽学という学問の魅力はどのようなところにあるのでしょうか。

西田紘子氏(以下敬称略) 日本には音楽を学術的に研究する文化があまり浸透していないと感じることが時々あります。「音楽なんて楽しく聴ければそれでいいじゃないか、学術的に研究することに何の意義があるのか」なんて言われることもあります。ですが、そういう一つの尺度だけで音楽を捉えていった先に待っているのは、「不要不急」論かもしれません。もともとオーケストラや芸術音楽は「知」を前提に作られています。作った人たちは、感じるだけでいいとは、考えていません。どのように作られたかということや、社会背景や、曲の成り立ちなどを研究することで、「聴いて感じる」だけではない見方を提供し、音楽の面白さを多面的に描き出すことができるのではないかと考えています。

── 西田先生の専門のひとつである「音楽理論」とは、どのような学問ですか?

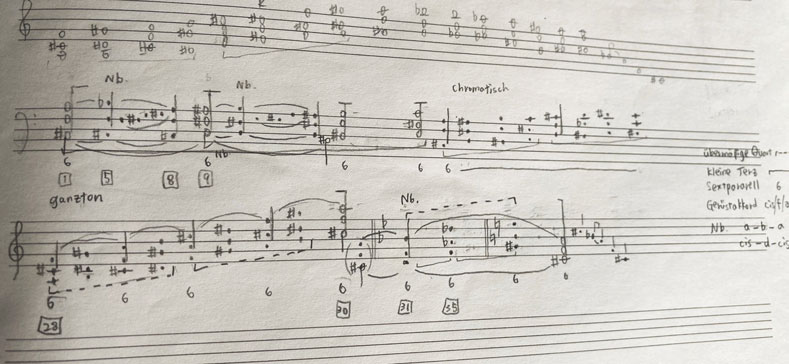

西田 音楽理論のひとつに、作品の中で構造上重要な音を取り出して分析していく方法が挙げられます。理論という言葉は、それに従えば誰が分析しても再現できる確固とした基準のような印象を与えますが、音楽理論は自然科学のように再現性を目指しているわけではなく、その理論を使ってどう解釈していくかを重視しています。音楽理論をもとに、主に、作曲家がどういう意図で作品を作ったのかを探っていきますが、複雑な音楽は作曲家の意図だけで作られるわけではありません。というのも、音楽に使われる音は一定の法則をもっているからです。たとえば緊張させる和音があったら、そのあとには安定をもたらす音を置くというような、音楽の文法のようなものが、作曲者の無意識に影響して作曲が行われています。有名な音楽理論である「シェンカー理論」の創始者ハインリヒ・シェンカーは、そのような現象に着目し、「音楽作品は一つの有機体である」と考えました。

── 音楽が有機体とは、どういう意味でしょうか。

西田 どれだけ長い曲においても、無駄な音は一つもない。一見、バラバラに存在しているように見える曲中の音も、全て意味をもって他の音と繋がっているという思想です。生物の体はどんなに末端の細胞でも、生きるという目的のために存在して相互作用していますが、それと同じように、音楽作品も無駄なく有機的に作られている、もしくは作られているべきだと考えたのです。

シェンカー理論とそれに基づく分析法である「シェンカー分析」は、第二次世界大戦後に主にアメリカで発展し実践され、現在でも研究者や演奏家に強い影響を与えています。しかし、私は理論そのものよりも、理論が構築された背景となるシェンカーの思想に興味を持ちました。そこで、シェンカー自身が何を考えて、どのようにこの理論を構築していったのかを研究して、『ハインリヒ・シェンカーの音楽思想』という本を著したのです。

── どのような方法で思想を研究したのでしょうか?

西田 公表されているシェンカーの著作はもちろん、手紙や草稿の余白に書かれたメモや日記なども読み解いていきました。恣意的に都合のいいデータばかりを集めてしまわないよう、出来る限り多くの資料にあたりました。また、直接シェンカーに関連した資料だけでなく、同時代の人がどのような言葉を残しているのかも調べていきます。音楽だけでなく別の学問や芸術分野でシェンカーと同じ主張や同じ言葉を残している人を見つけると、思想のネットワークというか、当時の文化背景が見えてきます。

── 余白のメモからは、どんなことがわかるのでしょうか?

西田 たとえば、シェンカーと同時代にシェーンベルクという作曲家がウィーンにいたのですが、お互い激しい論争を繰り広げていて、その様子が残された史料からわかるのです。ふたりは手紙を交わすだけでなく、お互いの本も読みこんでいるのですが、それぞれの本などに「ここは違う」「私はこう考える」などという反論が細かく書かれています。なぜ、ここまで熱くなれるのだろうとあきれるほどです。どっちの考えもありということでいいじゃないかと思ってしまいます。

音楽の解釈に対してここまで真剣に向き合うヨーロッパの文化は、私にはとても新鮮でした。もっと知りたいと感じたことが、シェンカーの思想研究の原動力になりました。

── 大変だったことはありますか?

西田 日本ではシェンカー研究はほとんど行われていませんし、アメリカでも理論や分析をツールとして使うことは盛んですが、思想が注目されるようになったのはずっと後です。ですから、学部生の頃には、資料を集めるにはウィーンに行くか、コピーを送ってもらうしかありませんでした。コロナが流行する前は、夏にヨーロッパに行って、資料を根こそぎかき集めていました。さらに、資料に書かれている文字はドイツ語です。しかも、シェンカーの生きた時代は1868年から1935年なので、文字も昔の筆記体で書かれていて、現在のドイツ語を知っていても、簡単には読めません。AとCの間にあるから、これはこの単語じゃないかと推理しながら読んで、1文読むのに1日かかることもよくありました。でもこれらは、大変だったというよりは、楽しかったことかもしれません。現地に行って文化を肌で感じて初めてわかることもありますし、時間をかけて文字を読み解いていく作業もやりがいがありました。

社会と音楽のつながりを研究で可視化していく

── 西田先生は、音楽理論研究以外に、演奏におけるコミュニケーションについての研究にも取り組まれていらっしゃいます。両者は全然違う分野のような気がしますが、先生の中ではどうつながっているのでしょうか?

西田 音楽は作曲家だけでは完成しません。間に演奏を挟まないと届かない仕組みになっていて、演奏者が違うと、同じ作品でもがらりと変わってしまうこともあります。特に集団演奏の場合は、それぞれの表現意図をどうすり合わせていくかということが重要になってきます。私は、そのプロセスに興味をもっています。音楽理論の方は、作曲家が作る過程に注目し、演奏のコミュニケーション論では、演奏が作りあげられるプロセスに注目しています。両者は視点の違いというだけで、密接に関連しています。

── 演奏におけるコミュニケーションは、他のコミュニケーションとどう違うのでしょうか。

西田 これは研究してみて明らかになったことなのですが、コミュニケーション時に、比喩がよく使われています。音楽は目に見えない現象なので、直接言葉では語り得ないのでしょう。メロディを「ジェットコースターのように上昇」させようなどの比喩や、素人には一見分かりにくいジェスチャーを通して伝えた方が、よく伝わるようです。

── 演奏におけるコミュニケーションは、どのような方法で研究するのでしょうか。

西田 リハーサルやレッスンの録画を何度も見て、専用のソフトでメモを取りながら分析をしていきます。コミュニケーション論を専門とする先生と共同研究を行い、もともと社会学で行われている分析法を適用しました。シェンカーの思想研究では文学理論を応用した手法も用いていますが、私の研究では、他の分野の方法論を取り入れて研究することが多いように思います。異分野の人と混ぜ合わせたらどんな化学反応が起きるかということに興味をもっています。私の所属している芸術工学研究院は異なる専門の人たちが集まっているので、あまり努力しなくても異分野の情報が常に入ってくる環境で、それはとても恵まれていますね。

たとえば、今、私は、オーケストラの社会的役割についての研究も行っていますが、文化政策、経営・経済、統計学の専門家と一緒に研究を進めたことがあります。オーケストラというのは人数も多いですから、維持・運営に非常にコストがかかります。しかも公的な補助金を投入している団体も多い。なぜそのような団体が社会に必要なのかということを疑問視する声もあります。私自身はもちろん意義があると考えていますが、今の時代、ただ、大事だと訴えるだけでは通用しません。

現在、音楽ホールでオーケストラの演奏を聴く人たちは主に中高年層に偏っています。このままだと30年後にはどうなってしまうのか。そこまで見据えて、ホールやオーケストラの運営を考えていく必要があります。研究の一例として、統計学を用いて、全国のホールで演奏会の曲目がどのような要因に影響を受けて決まっていくのかを、曲目を統計分析することで調べました。地域の人口や平均年齢、失業率、演奏会の回数や人件費など、関連しそうな要因を網羅的に調べていくと、いくつかの変数に有意差が出ました。たとえば東京とそれ以外の地域では大きくプログラムが違っていたり、定期演奏会以外の小規模な演奏会が多いほど、定期演奏会で選ぶ曲が有名な曲ではなく、少し冒険したプログラムにできることがわかったりしました。言われてみれば確かにそうかなということや、携わっている人たちなら体感的に分かっているようなことも多いのですが、数値データで見せていくことで、自分たちの方から社会に存在意義を証明していくことが大切だと考えています。

── すでに様々な分野の研究者や演奏家や音楽関係者の方々と共同研究をされていますが、今後、もし新たに共同研究するとしたらどんな分野に興味がありますか?

西田 一見、音楽じゃないものから音楽を生成させるということに興味があります。少し前に、学生が、折り紙から音楽を生成させるという研究をしていました。折り紙は折りたたんで作られるので、さまざまな折り線ができますよね。その折り線の長さをたとえば音程に変換して、折られてできた角度を音の長さに変換するというようなルールを作ると、折り紙作品によって違う音楽ができます。

数と関係しているものはすべて音楽に変換できるので、そういう新しい作曲法みたいなものを提案できたら面白いなと考えています。共同研究をする相手は物理学か、建築学か、幾何学系の数学の専門家でしょうか。

実用性の高い方向性で考えると、工学系の方と一緒に研究してみたいです。言語情報や視覚情報を音で伝えるという研究分野があって、株価の上がり下がりを音に変換する研究に取り組んでいる学生の指導もしています。もともと音楽ではないものを聴覚情報に変換することに興味があります。耳で聴くほうが判断しやすい情報があるかもしれません。そういうものを見つけて、みんなが便利になるツールを開発できたらいいなと思います。

数学好きな少女が音楽学を選んだ理由

── 西田先生は音楽学部の楽理科に進学されています。なぜその道を選んだのでしょうか。

西田 私が高校生のときに、音楽を活用してリハビリテーションを行う音楽療法というものが流行していました。それで、音楽が人に及ぼす影響に興味が湧きました。ピアノは小さい頃からやっていたのですが、演奏家を目指すほど熱心に練習しているわけではなかったので、そうではない方法で音楽に携わりたかったのかもしれません。

入学したときは音楽理論に特に強い関心があったわけではありません。ロックバンドをやっていたので音楽は好きでしたが、クラシックは勉強のために大学に入ってから聴き始めました。ですが、作品を分析して論理的に作られている曲があることを知ると、とたんに面白くなりました。作曲家の意図を考えて、作り手の立場に立つのも楽しかったのです。私自身は作品を作るということまではできませんが、どういう仕組みで作られているのかがわかっていくと、喜びを感じました。

数学もすごく好きだったので、理系の方面へ進むこともあり得たのですが、自分には数学のセンスがないと思って諦めてしまいました。ただ、音楽と数は非常に関連があります。歴史的に見ても、音楽の要素を数に変えていくことはよく行われてきました。目に見えないものを理論化するときに数値に置き換えると理解しやすいのです。そういう意味では、好きなことが生かせているのかもしれません。

── ありがとうございました。

| いつもそばにあるもの | 電子ピアノ 研究室のデスクでオンラインインタビューを受ける西田先生のすぐ後ろには、電子ピアノが置いてあった。「研究や執筆のときに実際に楽譜の音を出して確かめることが多いので、家にも研究室にも電子ピアノがあります。スマホにも鍵盤アプリを入れています。オンラインの授業でも、弾きながら話して、音を聴いてもらいながら講義をしています」  |

|---|---|

| この一冊 | 『パラダイムとは何か クーンの科学史革命』野家啓一 著 科学哲学者の野家氏が「パラダイム」という概念の創始者であるクーンを論じながら科学史や科学哲学の魅力を描き出す一冊。「科学も常に反証されながら真理が移り変わってきたということに驚き、音楽学でもこのような研究をしたいと思いました。また、複雑で難解なことを、こんなにも分かりやすく面白く説明できるのかと尊敬の念を抱きました」  |

西田 紘子(にしだ・ひろこ)

九州大学大学院芸術工学研究院准教授。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学大学院音楽研究科博士後期課程在学中にウィーン音楽演劇大学博士課程で音楽理論・分析を学ぶ。帰国後、2009年に博士後期課程修了。博士号(音楽学)取得。2011年に九州大学大学院芸術工学研究院助教に着任。2020年から現職。専門は欧米の音楽理論や音楽美学。演奏現場の分析や日本のオーケストラ研究も進めている。著書に『ハイリンヒ・シェンカーの音楽思想 楽曲分析を超えて』(九州大学出版会)。

取材・文:寒竹 泉美(チーム・パスカル)

*インタビューはオンラインにて実施しました

写真はすべて西田氏提供

#01 梅津理恵氏

デバイス革命の鍵を握るハーフメタルの電子を視る ─理論と応用の間をつなぐ基礎研究の底力─

#02 西浦博氏

数理モデルで新型コロナの流行を分析、感染症との戦いの最前線 ─人々の行動変容までを関数に入れた感染症モデル化の試み─

#03 赤石大輔氏

共に学び、未来を創る ─芦生の森と美山の里をつなぐ新たな研究アプローチ─

#04 竹内勇一氏

身近な現象なのに謎が多い「利き」は最高の研究テーマ ─魚の捕食行動から利きの仕組みと役割の統合的理解をめざす─