ニュース一覧

今年度の稲盛研究助成対象者とのこれまでの対象者が交わる「盛和スカラーズソサエティ(3S)交流会」。今年も自然科学、人文・社会科学を問わずさまざまな分野から研究発表があり、ポスターの前では専門を超えた自由闊達な議論が交わされました。交流会を終えたばかりの発表者と今年度の助成対象者の方に、感想を聞いてみました。

自然科学系と人文・社会科学系の研究者を支援する「稲盛研究助成」の助成金贈呈式と、これまでの助成対象者の交流を目的とした「盛和スカラーズソサエティ(3S)」の交流会が19日、ザ・プリンス京都宝ヶ池(京都市左京区)で開かれました。

2025年のKyoto Prize at Oxford が、英国にて現地時間5月6日、7日に開催されます。

3月29日(土)、キヅキひろばワークショップ「おふとんってどうして気持ちいいの?〜京都市動物園の鳥に聞いてみよう〜」を京都市動物園で開催しました。

米国サンディエゴ市にて、京都賞受賞者3名を迎え、京都賞シンポジウムが開催されました。カリフォルニア大学サンディエゴ校にて受賞者講演が行われ、同大学の学生や近隣の高校生をはじめ多くの聴衆が詰めかけ、会場は満員となりました。

2018年に京都賞基礎科学部門を受賞した柏原正樹博士が、傑出した業績をあげた数学者に贈られる「アーベル賞」の受賞者に選ばれました。このたびのご栄誉、誠におめでとうございます!

3月22日、稲盛財団は京都市青少年科学センター(京都市伏見区)にて、新展示「ふしぎを見つける宇宙の旅」の公開を記念するワークショップを開催しました。本イベントは「こどものキヅキ応援プロジェクト」の一環として、「こどもたちがふしぎを見つけて、自ら深め、連鎖的に増やすことを応援する」ことをコンセプトに、つくるまなぶ京都町家科学館の協力を得て実施されました。

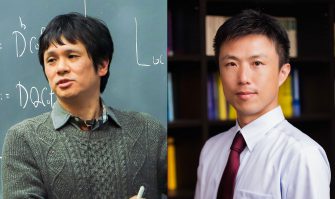

稲盛財団は3月14日、2025年度稲盛科学研究機構(InaRIS: Inamori Research Institute for Science)のフェローを発表しました。2025年度InaRISフェローは、「数学の深化と展開」で公募を行い、29名の応募者の中から、戸田幸伸氏(東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構・教授)と平岡裕章氏(京都大学高等研究院・教授)の2名が選ばれました。

3月7日、稲盛財団は 2025年度稲盛研究助成の対象者50名を発表しました。405件(自然科学系319件、人文・社会科学系86件)の応募から厳正な審査を経て選ばれた、自然科学系40件、人文・社会科学系10件に、1件当たり100万円を助成します。研究に真に必要な経費であれば使途に制限はありません。

寒い日の朝、おふとんからなかなか出られない……。おふとんってどうして気持ちいいの?どうして羽毛のおふとんは暖かいの? 今回のキヅキひろばのワークショップの舞台は「京都市動物園」。動物園のいろんな鳥を観察して、羽毛の入ったおふとんの謎を解き明かそう! [参加無料(入園料別途)/チケット申し込み受付開始3月9日(日)10:00(先着順)]

風船の力でロケットを飛ばし、作用反作用の原理でどのように飛ぶのかを実験します。また、木星の渦のひみつを学び、木星のような模様のけん玉作りにも挑戦。科学のふしぎを楽しく体験しよう![参加無料(入館料別途)/チケット先着順/申し込み受付開始3月11日(火)昼12:00より]

稲盛財団は、こどもたちの好奇心に寄り添う「こどものキヅキ応援プロジェクト」の一環として、3月14日(金)より、京都市青少年科学センターに新展示「ふしぎを見つける宇宙の旅」を公開します。本展示ではこどもたちが「ふしぎ」に気づき、自ら探究し、学びを深めていくことを目的としています。また、新展示の完成を記念し、3月22日(土)に2種類のワークショップを開催します。