「長期視座に基づき、研究者そのものを支援」と耳にし、「国もようやく…」と思ったら、なんと一民間団体による支援策だったため二度ほど驚きました。この先駆的試みの支援対象に選んで頂けた幸運とご恩を、次世代に繋ぐべく、自身もいつかは研究者支援の財団設立に繋がるような仕事がしたい、と発心、精励する所存です。

本研究では、高機能な生体分子がその能力を本来の生息環境外でも発揮可能とするための、新しい基盤技術の開発に取り組んでいます。研究前半期には、基礎学理の重要性を再認識し、研究初期は理論基盤の構築に注力しました。具体的には、分子間相互作用の理解を深め、ケージ構造を合理的に設計するための数理的アプローチを確立しました。さらに、この理論的指針に基づき、従来にはない特徴的な形態を持つ新規なケージ構造分子群の合成にも成功しました。これらの理論・実験両面での成果は、将来的に高機能なハイブリッド材料を創製するため、また関連分野へも応用可能な汎用性の高い基盤技術として、重要な礎となります。

当初計画に基づき、複数種の対象生体分子について、分子レベルでの精密な被覆・ケージ化技術の適用を試みました。初期の実験的成功は得られたものの、多様な対象への展開や機能発現の最適化を進める上で、基礎となる学理の深化が不可欠であると認識し、研究戦略を基礎固めに重点を置く方向へと調整しました。具体的には、(i) ケージ構造の合理的設計指針の確立、および (ii) ケージ化による機能への影響を定量的に理解・予測するための理論構築、という二つの主要課題に取り組みました。

これまでの研究期間で、両課題において重要な進展が得られました。また、これらの研究過程で得られた知見や技術は、副次的に分子間相互作用の精密解析など、関連分野への応用も期待されることが判明しました。そのため、研究成果については、知的財産権の確保を戦略的に進めるとともに、適切な時期に学術論文として公表すべく準備を進めています。以下に、上記(i)および(ii)の課題に対する進捗を詳述します。

(i) ケージ構造の合理的設計指針の確立に向けて:

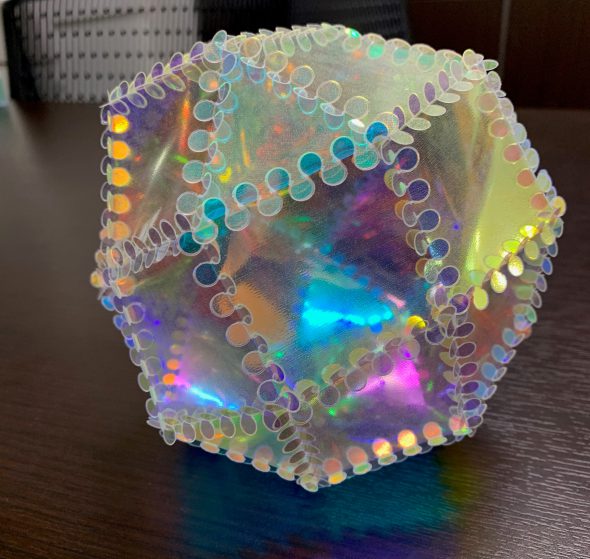

自己組織化によって形成されるケージ構造について、その多様な可能性を網羅的に理解し、目的の機能に適した構造を合理的に設計するための数理的アプローチの開発を進めました。特に、構成要素間の結合様式や構造全体の対称性に着目した計算科学的手法を導入し、形成されうる構造候補を系統的に分類・予測する枠組みを構築しました。これにより、特定の対称性を有し、構造的に特に安定となる構造モチーフが存在することを理論的に見出し、実験的にもその形成を確認することに成功しました。さらに、構造の一部に意図的な改変(例:構成要素の選択的導入や除去)を加えることで、ケージ構造全体の特性(サイズ、形状、内表面の化学的性質など)を精密に制御する手法の有効性も実験的に示しました。これらの成果は、多様な生体分子に対応可能なオーダーメイドのケージ構造設計に向けた基盤となります。

(ii) ケージ化による機能への影響を定量的に理解・予測するための理論構築に向けて:

分子が限定された空間内や、運動が束縛された状況下で示す特有の挙動や反応性を記述するための新たな理論的枠組みの構築に取り組みました。分子間の出会う頻度や相互作用の局所的な偏りに着目し、これらを確率論的にモデル化することで、従来の均一系を前提とした反応論では十分に捉えきれなかった効果を定量化するための新しい物理化学的指標を導入しました。この指標は、マクロなバルク系では従来の濃度概念と整合性を保ちつつ、ナノスケールや分子レベルの閉じ込められた環境における空間的要因や束縛効果が、分子認識や化学反応の効率・選択性に与える影響を統一的に説明できる可能性を持っています。この理論は、既知の化学現象(例:分子内反応効率の向上、局所的な高濃度効果)のより深い理解に貢献するだけでなく、将来的には未知の生体分子機能メカニズムの解明にも繋がることが期待されます。提案した理論の妥当性および有用性は、分子間の相互作用距離や配置を精密に制御したモデル実験系を構築し、その挙動を解析することを通じて検証されました。これは、当初の研究目標である複合材料中での生体分子機能発現技術の実現に向けた重要な理論的・実験的基盤となります。

エネルギー変換効率は人工物では到達できない高効率であり、エネルギー変換ロスを最小に抑える手本がここにある。しかし、ほとんどのタンパク質は生体環境の外では脆弱であり、安定して機能を発現するには外的な環境から保護することが必要となるが、分子の運動性が担保されない固体中では、その性能を発揮することはできない。

タンパク質を生体環境外で機能させることができる精密・高機能マトリックス剤の開発はこの問題を解決する一つの解となる。しかし、対象となるタンパク質「単分子」の包接に必要最小限の(すなわち、二分子は包接し得ない)空隙サイズを、分子直径に応じてオーダーメイド的に作り分ける必要がある。

藤田氏は分子の自己集合系に対し、数学的視点(グラフ理論)を導入した新たな自己集合の設計指針を提唱した。提唱した理論は、過去に報告された自己集合生成物の構造を統一的に説明するだけに留まらず、新規の自己集合構造の設計にも適用でき、それ以前は直径が3–5 nm の大きさが限界とされていたケージの大きさを10 nm近くにまで拡大できることを実証した。このサイズの分子ケージの利点は、一般的なタンパク質分子を包接可能となることにある。今回、藤田氏は自らが開発した巨大カプセル型分子をケージとして用いて、タンパク質分子を保護し、その機能をデバイスなどに利用することを提案している。なお、本提案の源流は、師でもある藤田誠博士が発案したタンパク質分子の構造解析に応用する「結晶スポンジ法」にあるが、分子を抱接した状態でのケージの柔軟性に着目して、ゲスト分子であるタンパク質分子の物性機能を生体環境の外で利用する点において斬新といえる。

藤田大士氏は、巨大分子集合体の世界記録を作るプロジェクトに挑んだ際に、「大きな分子カプセルができたら、どんな世界が拓けるだろう?」と夢を抱いた。「単なる夢物語」に過ぎなかった目標が、「タンパク質を丸ごと包接可能な巨大精密分子カプセル」を作る手立てを見出した今、現実的な科学研究の目標となったと語る。この夢が新たな化学分野の創成としての道筋となり得る。

藤田氏は錯体化学研究に関する新時代の旗手であり、InaRISフェローシップの支援により、同氏が、今後10年の研究期間の中で、これまでにも増して次々と斬新な発想に基づいた精緻な研究を展開し、「物質・材料」研究の最前線を切り拓くことを期待する。

理工系領域